撰稿人:李向军(赛普咨询)

“当市场的大潮退却的时候,你才会发现,究竟是谁在裸泳。”(巴菲特)

市场在变化,企业不得不行动。

事实上,市场变革之迅速,调控力度之大,远出乎行业及众多房企的意料。除了在战略及业务方面不得不作出战略抉择之外,企业正越来越关注如何通过管控的动态调整及精细化设计,以稳固组织生存根基,降低管控成本等管理课题。

本文拟从组织管控模式设计的角度,探讨不同发展阶段的房企应如何进行管控模式及组织模式的设计与选择,以降低管理成本。

房地产行业组织管控演变规律剖析

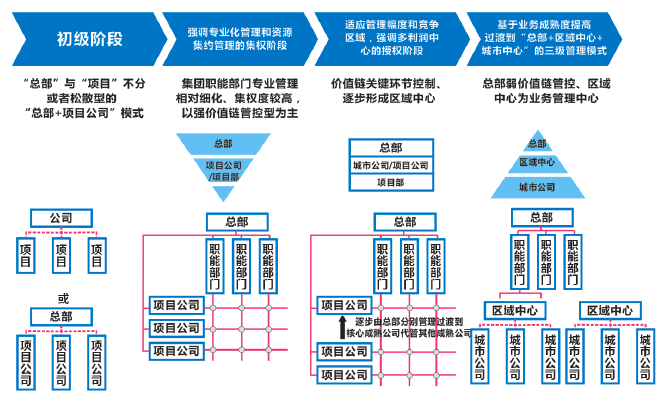

企业在不同的生命周期,其组织管控呈现出规律化的演变特征,并且多数情况下这些特征与企业的项目数量有紧密的联系。一般而言,企业基本都会经历“同城单项目-同城多项目-跨区域多项目发展-全国化发展阶段”这样四个阶段(依据企业的战略及发展目标),而对应项目数量的企业组织管控,正体现出明显的“松散职能式-倒金字塔-平衡矩阵式-正金字塔”变化的特点。(如表1)

为什么会有这样的演变规律呢?这还要从企业的管控模式说起。

所谓管控模式是指集团或公司总部对下属业务及经营单位基于集分权程度不同而采取的管控策略。它具体体现在:通过管控部门的设置、管控流程设计以及集团文化的传播来影响下属经营单位的战略、营销、财务、经营运作等方面的内容。

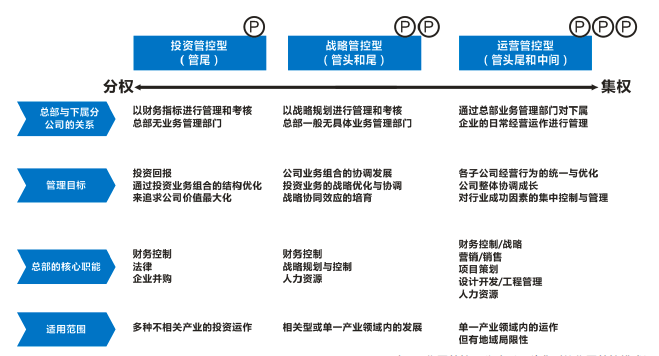

管控类型或策略目前流传最为广泛的是“集团管控三分法”理论,其雏形是上世纪八十年代战略管理大师古尔德等人在其合著的《战略与风格》(1987年版)等专著中指出了企业集团的三种管控文化偏好,经过多次演变成“集团管控三分法”基础理论即投资型、战略型、运营控制型(操作型)。(如表2)

实际上,上述演变规律正是这种管控模式由集权向分权过渡的体现。

企业发展初期,往往项目数量不多,以同城单个或少数几个项目的操作为主。这时候,以公司总部控制资源,全力应付项目的开发及运作是企业管理项目的主要手段。从管控模式角度看,更多体现的是“强操作管控”。如果项目仅有一个,甚至会总部与项目不分,直接以职能式管理开展。

随着项目数量的增多,面临同城多项目发展,甚至需要向异地区域进行扩张时,企业将不得不面临经验摊薄效应、效率与风险的平衡等问题。出于惯性操作经验、集团平台建设滞后于业务发展、人力资源发展滞后等因素,此时的集团总部仍然会坚持以“集权”思路进行项目的操作,表现在开发管理方面,即对开发价值链的重要环节直接介入,或审核决策,或直接操作,项目上的权力受到一定程度的制约和限制。此时,管控模式仍然是“强操作管控”的特点。

当企业规模越做越大,为匹配快速增长的项目数量及庞大的项目团队,往往集团总部也不得不匹配更多的管理资源。这时候,来自于管理方面的成本压力逐渐突显,人工成本上升、管理链条过长、管理幅度过宽、运作效率低下、市场敏感度下降……等一系列问题爆发式出现。企业“被迫”考虑向职能团队、项目开始更多的分权或授权,将视线逐步从那些风险较小、价值不大的环节更多聚集于价值链前端环节,项目上有了更多的自主权。此时的管控模式开始发生变化,有“弱操作管控”向“战略+财务管控”转变的趋势。

随着企业全国化布局正式完成,区域及项目的经验和能力也逐步成熟,集团总部的管理成熟度也进一步提升。对业务细节的关注已不是集团总部的重点,如何整合资源以实现更大目标价值是集团思考的核心命题。这个时候,企业往往会最大程度地向下分权并建立一整套控制权力执行的监督、管理机制,通过目标的设定、跟踪、监督、考评来实现对区域及项目的管控,此时,体现更多的是“战略+财务”管控的特点。

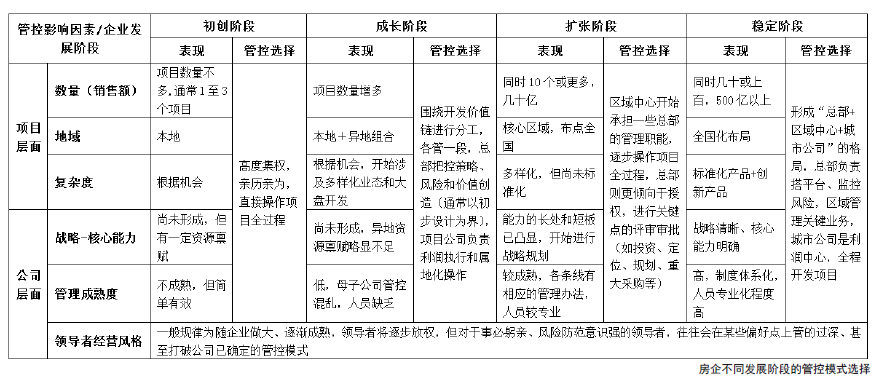

具体而言,我们可以从项目层面和公司层面来对上述发展历史作一个深入剖析:

(一)项目层面

1) 项目数量及销售额。这是规模最直观的体现,通常,规模越大越要求授权。

2) 项目所处区域。以母公司所在地为本地,其它为异地。本地和异地又区分核心城市和散点城市。通常,区域越分散,总部管理越是鞭长莫及,也越要求授权。

3) 项目的复杂度。主要是指产品业态,如超高层写字楼、城市综合体、养老公寓、旅游度假产品、纯住宅产品等,从建筑本身的复杂度和各种配套营运的复杂度综合考虑,越复杂、越创新就越要求集权,由总部统一控制资源、集中精力做好、规避风险。从成本角度来看,这种集权有利于降低企业的外部交易成本。

(二)公司层面

1)战略目标。公司战略是管控模式设计的前提和出发点。无论在哪个发展阶段,管控都应围绕发展方向和能力建设来设计。越是不清晰的战略,越可能允许多样性,在“跑马”中逐渐培育核心能力,此时的战略多是集团公司领导个人思考的问题。而越是走向成熟,公司的战略逐渐明晰,从集团到子公司都要进行相应的战略规划,子公司是一个“既有头脑、又有手脚”的利润单元,在集团的统一指挥下充分发挥主观能动性,这时的管控是一种战略统一下的充分授权。

2)管理成熟度。随房地产项目一个一个开发的经验累积效应,开发项目越多的集团/城市公司管理成熟度越高。相对而言,制度明晰,操作性强。人员专业化程度也较高,团队相互磨合程度好,核心人员较稳定。此时,授权的风险减小,集团更倾向于授权,总部仅作关键点的评审决策。而对不同的子公司,越是管理成熟度好的子公司,集团对其的授权也越大。

3)领导者风格。掌舵人是否有授权的意愿、是否愿意相信团队、是否有良好的管理素养,直接决定了集团可授权的程度。通常,随企业做大、逐渐成熟,领导者将逐步放权,但对于事必躬亲、风险防范意识强的领导者,往往会在某些偏好点上管的过深、甚至打破公司已确定的管控模式。越是小型民营企业,这种“一竿子插到底”的做法也严重。

对于各阶段房企的特点表现及对应的管控模式选择(详见表1)。从上面的分析,我们不难发现这样两个典型特点:

·企业管控模式的选择,需要结合企业管理各维度的成熟度而定;

·企业从做强到做大的演变,无论企业家是否愿意,实际也一定是管控从集权到分权的演变过程。

那么,如何匹配企业的管控发展阶段精细化或适用化设计企业的管控模式,以降低管理成本呢?

降低管理成本,从精细管控设计开始

我们认为,管控模式对内部管理成本的影响通常表现在以下四方面:

1) 内部直接成本:即组织架构运作产生的人力资源费用和行政费用。根据管控范围的不同,组织架构和人员的配备必然不同。适合的管控模式设计可以从直接费用上降低管理成本,避免重复和无效配置。

2) 外部交易成本:主要是变动成本,包括搜寻、谈判、履约成本。最直观的是优秀的管控模式设计,避免了业务环节的不经济性,如采购,总部进行战略采购或集中采购,可以直接降低各子公司对供应商的搜寻、谈判、履约成本。

3) 机会成本:管理机构和人员之间的摩擦和协调时间过长,容易导致组织资源的利息成本支出的损失以及由于延缓市场、投资机遇等产生的一些赚钱机会的错过而发生代价。这也就是我们常说的“企业内耗”。管控模式的优化设计,对于这一项成本的节约显得尤为有效。企业在不断发展壮大中,总部管什么、子公司管什么,有怎样的权责利。不清晰的话,母子公司就在不断的混乱、扯皮、推诿中,浪费了企业快速发展的最好时机,由此引起的资金成本、市场先机、人员流失等都是惨痛的。

4) 委托代理成本:出现在企业的所有者和经营团队之间,如果不信任、不愿意授权、处处进行风险监控和制衡,委托代理成本较高;而较少监控,经营团队也容易滋生腐败、出现“诸侯割据”的局面。好的管控模式设计应该在授权和风险中寻求平衡。

不同的组织管控模式,其运作起来所带来的内部管理成本也不同,在目前国内房地产行业受到普遍调控的阶段,企业站在降低管理成本的角度,审视自身组织管控模式并进行优化,也是适应行业调控的一种重要的手段.

从降低企业管理成本角度出发,我们认为企业需要从如下角度进行管控模式的思考与设计:

首先,要正确企业自身发展阶段,不过盲目追求“跨超式、超常规”。

正如上文所提及的,企业在发展过程中,一定要根据自身的业务目标、发展战略、项目数量及管理能力、企业文化等情况进行深刻的自我认知,而后才可能相对准确地选择或设计自己的管控及组织模式。盲目地追求组织管控的“大而全”、“超常规”、“跨越式”,除了会增加企业的内部管理成本、造成因职能边界过度细分产生的内耗之外,并不会带来多少可观的益处。笔者曾经服务过一家客户,是河北一家在本地开发的房地产商,仅在本地有2个总建筑面积不超过30万的项目操作,总部却有超过150人的庞大组织架构。

其次,准确进行集团总部与下属业务单元、经营单位各自的定位及使命。

当企业发展到在本地及异地有多个项目发展的时候,则应当及时考虑成立独立的集团总部的必要性。虽然可能会增加一些管理成本,但至少在委托代理成本、外部交易成本等方面是可以极大精简,并提升管理效率。

一般来说,集团总部可以将管理精力更多侧重于标准研究,对价值链的环节适当参与或尽量不参与,主要通过战略、投资、财务及资金、人力资源、运营和审计、日常报表对下属公司进行管控。而将下属业务单元或经营单位定位为“项目的执行或操作中心”,对具体业务进行操作。

以万科集团总部为例,注重3类平台的搭建:

① 资源平台,包括产品平台、供方采购平台、HR平台、资金平台。从成本角度来看,这种平台降低了企业的外部交易成本和内部直接配置成本。

② 专业支持平台,包括客户细分、产品研发等;

从成本角度来看,这种平台降低了企业的外部交易成本。

③ 规范化的营运管理平台,主要是流程信息化以及风险管控。从成本角度来看,这种平台降低了企业的委托代理成本。

龙湖集团基于成果的运营管理平台搭建,强化了其“专家型+精英型”总部的定位。通过对项目开发过程中的64项关键成果管理来控制各子公司的风险,提高规范性和一致性,在行业中也堪称典范。从成本角度来看,这种平台搭建和集分权原则,降低了企业的委托代理成本和内部直接成本。

再次,基于发展阶段及定位进行细化的权责界面划分并完善相关配套制度及监督机制。

明确的企业基本的管控思路和框架、集团总部及下属业务单位各自定位之后,企业需要针对“人财物”进行全面系统的权责界面划分,以明确管理及业务的操作依据。避免因具体管理系统支持不到位,导致管理的混乱和成本的上升。另一方面,管控的本质是集分权的设计与落实,在相关权责的监督保障方面,也必须完善相关配套制度。比如设计并执行审计监督制度、管理运营制度、定期述职制度、目标考核制度、绩效激励制度等,以确保责任得以落位、权力得到制约、利益得到兑现,真正实现管理的“责权利”统一。

总之,管理无定势,但起码要准确地进行自我认知,避免盲目的求大求全而导致的管理资源无效投入和浪费。“顺势而为,视势而动”才是企业管控立于不败之根本。